La storia è nota: l’arrivo dei cartoni animati giapponesi sulle nostre emittenti, alla fine degli anni Settanta, ha marcato un “prima” e un “dopo” nella storia del costume italiano, creando un legame fortissimo con il pubblico nostrano. Un amore che perdura ancora oggi e che, nel tempo, ha assunto varie forme, dal collezionismo dei manga (i fumetti giapponesi), alla costante visione degli anime (i cartoon appunto), fino al cosplay (pratica divertente e divertita di impersonare il personaggio preferito creandosi il costume e partecipando a parate o manifestazioni dove inscenare anche alcuni momenti dell’opera). Quello che era iniziato soltanto come un divertimento, magari da relegare ai soli anni d’infanzia, alla prova del tempo si è insomma dimostrato un enorme bacino di storie e forme, riflesso di una cultura lontana ma capace di farsi linguaggio universale grazie a uno stile dinamico e innovativo nell’uso delle tecniche visive: da qui, a cascata, sono poi nati un fandom articolato e varie professionalità e competenze (studiosi e critici della materia, nonché editori che si sono fatti carico di portare in Italia le più recenti produzioni).

La storia è nota: l’arrivo dei cartoni animati giapponesi sulle nostre emittenti, alla fine degli anni Settanta, ha marcato un “prima” e un “dopo” nella storia del costume italiano, creando un legame fortissimo con il pubblico nostrano. Un amore che perdura ancora oggi e che, nel tempo, ha assunto varie forme, dal collezionismo dei manga (i fumetti giapponesi), alla costante visione degli anime (i cartoon appunto), fino al cosplay (pratica divertente e divertita di impersonare il personaggio preferito creandosi il costume e partecipando a parate o manifestazioni dove inscenare anche alcuni momenti dell’opera). Quello che era iniziato soltanto come un divertimento, magari da relegare ai soli anni d’infanzia, alla prova del tempo si è insomma dimostrato un enorme bacino di storie e forme, riflesso di una cultura lontana ma capace di farsi linguaggio universale grazie a uno stile dinamico e innovativo nell’uso delle tecniche visive: da qui, a cascata, sono poi nati un fandom articolato e varie professionalità e competenze (studiosi e critici della materia, nonché editori che si sono fatti carico di portare in Italia le più recenti produzioni).

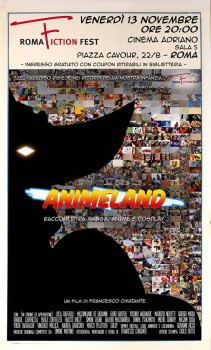

A tutto questo è dedicato il documentario Animeland – Racconti tra manga, anime e cosplay, opera prima del tarantino Francesco Chiatante, che cerca di tracciare una mappa di questo composito universo, partendo dalle origini dell’invasione per poi inseguire le tracce sedimentate nell’immaginario italiano. Lo fa in due modi, attraverso i resoconti di “chi c’era” e le dichiarazioni di chi ha poi costruito a sua volta nuove forme, diventando parte della cultura popolare: attori (Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea), registi (Fausto Brizzi, Michel Gondry, Maurizio Nichetti), cantanti (Caparezza) solo per citarne alcuni, che compongono un mosaico affascinante. Il racconto è fluviale e riesce favorire l’immersione in un universo “altro”, ma familiare anche allo spettatore meno avvezzo. Ne emerge un ritratto molto personale, che fa appello alla passione dell’autore, ma – esattamente come i lavori che racconta – diventa poi opera universale, capace di instaurare un dialogo con lo spettatore, affascinandolo con un’atmosfera fiabesca ma concreta per la specificità degli argomenti trattati. Un’opera, va precisato, realizzata in piena indipendenza attraverso anni di ricerche, incontri con le varie personalità e un’impressionante mole di materiale iconografico.

In occasione della presentazione al Roma Fiction Fest 2015, abbiamo incontrato Francesco Chiatante, per parlare del suo lavoro. Videomaker, montatore e autore di cortometraggi e documentari, Francesco è stato premiato per il suo backstage del film di Ivano De Matteo, I nostri ragazzi, dichiarato miglior prodotto della categoria al Festival del Cinema Città di Spello.

Come nasce il progetto Animeland?

Nasce dalla voglia di poter contribuire in qualche modo all’universo di manga, anime e cosplay che ho sempre seguito con passione; a questo dobbiamo aggiungere il mio amore per il cinema e il documentario, per le forme narrative in grado di entrare nella dimensione personale della gente. Così, il film mi ha permesso di unire tutto questo, e di costruire un percorso nell’immaginario e nella memoria di chi ha vissuto l’arrivo dell’animazione giapponese in Italia.

Animeland è un film autoprodotto: si tratta di una scelta precisa o obbligata?

Con il senno di poi è stata sicuramente una scelta vincente perché nessuna produzione mi avrebbe permesso un lavoro di ricerca così minuzioso e particolareggiato, veicolato da una passione affine a quella dei collezionisti. Inizialmente avevo proposto il progetto ad alcuni produttori, che sembravano anche interessati, ma quando ho capito che non mi avrebbero concesso la libertà necessaria ho preferito fare da me, anche se ha portato via molto tempo.

L’aspetto che mi ha colpito è che non si tratta di un progetto “banalmente” nostalgico: sicuramente la nostalgia è il motore dell’operazione, ma il tutto è privo della dimensione un po’ retorica del rimpianto che spesso affligge questo tipo di lavori. Come hai ottenuto questo risultato?

Ho sempre avuto il pallino della memoria, dei vecchi racconti, delle opere di un tempo e ho cercato di rievocare sicuramente le sensazioni di un’epoca passata, ma, allo stesso tempo, tutto andava contestualizzato al presente. Quindi c’è senza dubbio la dimensione del ricordo collegato a un momento, un’opera o un oggetto – Caparezza nel documentario ne parla in rapporto alla sua passione per la collezione di vinili di sigle dei cartoni animati. La componente emotiva era importante, ma poi è stato interessante notare come si è sviluppato il tutto nel tempo e cosa ha prodotto.

In questo senso la definivo un’opera non banalmente nostalgica, perché il ricordo non è cristallizzato nel passato, ma è diventato stimolo a creare qualcosa di nuovo: penso, ad esempio, a Tokidoki, artista intervistato nel film, che ha creato una sua estetica e un suo stile partendo dalla passione per queste opere.

Indubbiamente. Tokidoki ha fatto suo lo stile del manga e degli anime e lo restituisce in una maniera molto personale, che tanto deve all’estetica super-deformed tipicamente giapponese. Un qualcosa di simile accade pure con le canzoni di Caparezza: il sound è tipicamente personale e non segue uno stile prettamente giapponese, ma i brani e i testi fanno sempre appello a un immaginario fatto di cartoni animati, fumetti e film. Con lui abbiamo parlato molto di questo aspetto: quando la citazione non è isolata, ma si accompagna a tante altre, capisci che siamo oltre il semplice divertimento, è l’espressione di qualcosa che ormai è parte di te. Per questo spesso le icone di quell’epoca sono entrare nell’immaginario globale e sono riconosciute anche da chi non ha mai visto nemmeno un episodio dei cartoni animati a cui si riferiscono. Con questo meccanismo abbiamo anche creato la locandina del film, realizzata da Giovanni Ricco: non è importante che lo spettatore riconosca Goldrake nella sagoma in primo piano, ma che percepisca la sua organicità rispetto a quell’immaginario.

È interessante anche il modo in cui hai costruito il film a livello narrativo: non la classica divisione in capitoli, ma un unico racconto fluido. Tecnicamente come hai approcciato il materiale per ottenere questo esito?

In molti casi ho cercato di fornire delle linee guida agli intervistati (attraverso domande mirate), in altri ho lasciato liberi gli ospiti: l’aspetto più spiazzante è stato notare come, anche quando non c’era un mio intervento, alcuni argomenti o personaggi uscivano spontaneamente e questo mi ha poi permesso di ottenere dei riferimenti precisi in fase di montaggio. Il tutto è stato poi organizzato in modo da rispettare la cronologia con cui sono arrivati (o si sono sviluppati) in Italia i vari fenomeni, con gli anime per primi, seguiti dai manga, fino ai cosplay. In generale ho sempre voluto creare una forma di racconto unico, che desse l’idea di una sorta di tavola rotonda, con i personaggi che si rimpallano gli argomenti tra loro. E’ una tipologia di racconto che si usa poco e che ho sempre voluto realizzare, a prescindere dal tema, ma spesso, quando la proponevo a un produttore, venivo preso letteralmente per matto perché non se ne capiva il senso. Invece per me era importante restituire l’idea di trovarsi a un tavolo, quasi fra amici, in modo che lo spettatore si sentisse maggiormente coinvolto.

Il piacere del racconto, dell’affabulazione, insomma: in questo senso vorrei chiederti anche come hai lavorato con le musiche, che mi sembra esaltino in modo particolare l’atmosfera un po’ fiabesca, sognante, del film.

Sì, il musicista Simone Martino è stato bravissimo: lui non è un appassionato di manga in modo particolare, anche se ama molto i fumetti, in particolare quelli italiani. Insieme abbiamo cercato di creare un “percorso musicale” che si adattasse al film. È stato un lavoro molto creativo, che si è tradotto in una grande ricerca: abbiamo ascoltato di tutto, dalle sigle dei cartoni animati, alle colonne sonore dei film di samurai, al beat giapponese anni Sessanta, fino ai commenti musicali delle commedie italiane, in modo da ripercorrere quasi il tragitto compiuto dagli stessi anime e manga, dal Giappone all’Italia. Il risultato tenta una sintesi fra gli stili musicali delle due culture e, anche in questo caso, segue il criterio di partire dall’assimilazione del modello giapponese per poi restituire qualcosa di nuovo.

Un altro aspetto che colpisce nel film è l’enorme lavoro di ricerca sul materiale iconografico.

E’ il frutto di un lavoro che inizia ancora prima del film, come un enorme puzzle: ho passato anni a mettere insieme materiali e “pezzi” di questo immaginario, da manga giapponesi originali, a fotografie, disegni degli autori giapponesi, rodovetri, layout degli studi d’animazione e tanto altro. Tanto lavoro è stato fatto poi anche in giro per i festival, incontrando autori come Leiji Matsumoto (il creatore di Capitan Harlock) o Hayao Miyazaki e altri che hanno poi ispirato la parte finale del film, quella in cui c’è il passaggio dai prodotti seriali a quelli cinematografici. Tutto, anche in questo caso, per dare una forma concreta a questo enorme immaginario.

Fra le persone intervistate, mi ha colpito in modo particolare Luca Raffaelli, celebre giornalista e saggista: il suo contributo è importante per quantità e qualità degli interventi, di fatto è quasi il narratore del film e nei crediti è ringraziato come consulente.

Sì, a un certo punto della lavorazione ho sentito l’esigenza di avere delle persone esperte che potessero fornire una qualità documentata al racconto, anche semplicemente per verificare l’esattezza dei dati forniti. In fondo io sono un semplice appassionato e il materiale di cui si parla nel film è vastissimo: così, mi servivano delle figure più autorevoli e competenti e Luca Raffaelli è la persona più preparata che abbia mai incontrato in questi “mondi”. Il suo apporto è stato prezioso e fonte di continui stimoli per la qualità del risultato finale. Accanto a lui sono intervistati anche Marco Pellitteri, Vincenzo Mollica, Fabio Bartoli o gli ex Kappa Boys (che ora si fanno chiamare solo Kappa). La presenza di queste figure dona al film una qualità oggettiva che si intreccia a quella più soggettiva dei “personaggi d’immagine”, è stato un aspetto voluto e divertente.

Ora che sei diventato un esperto di questi argomenti, puoi dirci in una frase qual è l’eredità di queste opere?

Mi piace rispondere con un passaggio del film in cui si dice che questi prodotti “hanno lasciato in tutti noi profonde cicatrici di cui andar fieri ancora oggi”. Una frase con cui sono totalmente d’accordo!