E’ importante metabolizzare un dato di fatto: qualsiasi tipo di riforma o stimolo per rilanciare la precaria situazione economica italiana deve essere valutata alla luce degli effetti di decisioni di politica economica prese in sede europea. I cambiamenti, se ci saranno, devono essere pretesi dal nostro governo a questo livello e non annunciati a livello nazionale, altrimenti le nostre condizioni di vita sono destinate a peggiorare. Gli obbiettivi che ci proponiamo di perseguire con queste pubblicazioni dedicate alle questioni economiche (ed agli equilibri di potere) in gioco in Europa sono sostanzialmente i seguenti: 1) ribaltare i presupposti teorici sui quali le misure di austerità poggiano; 2) verificare se, per caso, la tenace prosecuzione di tali misure abbia una finalità politica tendente a cristallizzare il consolidamento di equilibri socio-economici ben precisi o, per dirla con l’economista Brancaccio, capire se esistano ‹‹obbiettivi pregiudiziali›› che aiutino a far sbagliare gli economisti della Troika; 3) appurare se il ribaltamento di tali misure sia nell’agenda delle azioni immediate che questo governo ha intenzione di intraprendere. Quest’ultimo punto è di particolare importanza, poiché nell’attuale panorama politico si parla tanto di “fogli excel”, di rottamazioni varie, di Italicum e di Jobs Act ma non ci si esprime su cosa fare quando, come finora accaduto, le “ricette” economiche europee aiutano ad impoverire le classi sociali italiane più numerose piuttosto che farle stare meglio: il nostro bilancio deve essere approvato preventivamente dalla Commissione europea, quindi è inutile parlare di riforme a livello nazionale se ci accorgiamo che le politiche economiche europee (dalle quali abbiamo deciso di dipendere) ci massacrano. Ma di ciò nessun politico parla nel merito.

E’ importante metabolizzare un dato di fatto: qualsiasi tipo di riforma o stimolo per rilanciare la precaria situazione economica italiana deve essere valutata alla luce degli effetti di decisioni di politica economica prese in sede europea. I cambiamenti, se ci saranno, devono essere pretesi dal nostro governo a questo livello e non annunciati a livello nazionale, altrimenti le nostre condizioni di vita sono destinate a peggiorare. Gli obbiettivi che ci proponiamo di perseguire con queste pubblicazioni dedicate alle questioni economiche (ed agli equilibri di potere) in gioco in Europa sono sostanzialmente i seguenti: 1) ribaltare i presupposti teorici sui quali le misure di austerità poggiano; 2) verificare se, per caso, la tenace prosecuzione di tali misure abbia una finalità politica tendente a cristallizzare il consolidamento di equilibri socio-economici ben precisi o, per dirla con l’economista Brancaccio, capire se esistano ‹‹obbiettivi pregiudiziali›› che aiutino a far sbagliare gli economisti della Troika; 3) appurare se il ribaltamento di tali misure sia nell’agenda delle azioni immediate che questo governo ha intenzione di intraprendere. Quest’ultimo punto è di particolare importanza, poiché nell’attuale panorama politico si parla tanto di “fogli excel”, di rottamazioni varie, di Italicum e di Jobs Act ma non ci si esprime su cosa fare quando, come finora accaduto, le “ricette” economiche europee aiutano ad impoverire le classi sociali italiane più numerose piuttosto che farle stare meglio: il nostro bilancio deve essere approvato preventivamente dalla Commissione europea, quindi è inutile parlare di riforme a livello nazionale se ci accorgiamo che le politiche economiche europee (dalle quali abbiamo deciso di dipendere) ci massacrano. Ma di ciò nessun politico parla nel merito.

Nella precedente pubblicazione abbiamo dimostrato che gli economisti del Fondo Monetario Internazionale, della BCE e della Troika – cioè coloro che ci dicono cosa fare e quindi gestiscono la cassa del nostro Stato – hanno sbagliato clamorosamente le previsioni di crescita dei paesi spendaccioni: è fallita miseramente l’idea che l’economia italiana sarebbe migliorata sottoponendosi a rigidissime politiche di rigore.

Continuiamo ad immaginare per assurdo che il nostro enorme debito pubblico sia dovuto essenzialmente al genetico vizio tutto italiano di sprecare risorse pubbliche, di corrompere, di mantenere all’ingrasso milioni di dipendenti statali (parlamentari inclusi). Vedremo che queste disdicevoli pratiche incidono in modo non sostanziale sul debito dello Stato, ma per ora facciamo finta che sia così; ogni anno il nostro Stato spendaccione redige un bilancio consuntivo in cui registra tutte le spese (servizi, stipendi, trasferimenti) e tutte le entrate (imposte dirette ed indirette, vendite di immobili); se le spese sono maggiori delle entrate si crea un deficit finanziato con l’emissione di obbligazioni (Bot, BTP etc) che, sommato negli anni, determina il debito pubblico. Intuitivamente, quando una persona è fortemente indebitata dovrà ridurre i consumi per risparmiare: se si spende più di quanto si guadagna bisognerà tagliare la spesa e/o restituire con rate più alte il debito contratto, ferma restando la capacità futura di restituzione del debito (assicurata da un reddito adeguato). Ciò che vale per famiglie e singoli individui non vale per uno Stato e non tanto (o non solo) perché uno Stato di diritto prescrive che la dignità del cittadino sia costituzionalmente preservata – per questo motivo uno Stato dovrebbe battere moneta, quindi essere prestatore di ultima istanza -, ma perché non ha senso da un punto di vista strettamente economico.

La capacità di restituzione di uno Stato è misurato, in sede europea, dal rapporto debito/PIL che, trasferito alla sfera privata dell’individuo, è come se fosse il rapporto debiti personali su redditi. Ma la gestione di uno Stato non può essere paragonata a quella del singolo individuo proprio perché, per definizione, il reddito dello Stato è costituito dalla somma di spesa pubblica, investimenti privati, consumo e esportazioni nette; la riduzione della spesa pubblica non riduce dello stesso importo il reddito o PIL, ma di un importo maggiore, per il semplice fatto che licenziare personale (magari anche svogliato o poco produttivo) o tagliare servizi sociali o ridurre gli stipendi vuol dire anche ridurre i consumi che, in economie di mercato di paesi sviluppati, costituiscono circa il 70% del PIL.

Questo effetto moltiplicativo della riduzione di spesa sulla riduzione del reddito totale di un paese è definito moltiplicatore keynesiano, un fenomeno economico conosciutissimo, teorizzato dall’economista Keynes durante la Grande Depressione. La ricetta dell’austerità espansiva “scoperta” dagli economisti liberisti del Fondo Monetario Internazionale ed attualmente praticata in Italia – ma già fatta assaggiare negli anni ottanta a parecchi paesi in via di sviluppo che non si sono mai ripresi dall’indigesto pranzo a meno di non aver rifiutato la pietanza – consisterebbe nell’aggiunta di un ingrediente in grado di annullare il moltiplicatore: gli economisti liberisti sono infatti convinti che l’effetto negativo della riduzione di spesa pubblica sul PIL sia più che compensato dall’effetto positivo che una riduzione di tasse ha sulla disponibilità di spesa da parte di famiglie (per il consumo) e di imprese (per gli investimenti). La dieta dello Stato (meno spesa pubblica), sarebbe più che controbilanciata da maggior spesa privata (più investimenti e consumi) a seguito di una maggiore disponibilità di reddito personale dovuta ad una riduzione di tasse pari alla spesa tagliata: l’idea è che se lo Stato riduce le tasse io consumatore posso potenzialmente spendere di più ed io imprenditore posso potenzialmente investire di più, restituendo almeno il PIL perso tagliando la spesa.

Ecco cos’è l’austerità espansiva in teoria ed ecco che cosa significa ridurre il cuneo fiscale (il mantra di Confindustria): quando in Italia Monti, poi Letta, quindi Renzi affermano di voler ridurre la spesa e, contestualmente, ridurre il cuneo fiscale, semplicemente dichiarano di voler applicare le ricette voodoo dell’austerità espansiva sostituendo spesa pubblica certa con potenziale maggiore spesa privata. Tuttavia non è detto che imprenditori e privati spendano il maggior reddito personale recuperato dal taglio di tasse. Nel Manifesto per il buon senso in Economia del Giugno 2012 il premio Nobel per l’economia Krugman ci dice che <<il FMI ha studiato 173 casi di tagli di bilancio dei singoli paesi e scoperto che il risultato coerente è la contrazione economica. Nella manciata di casi [due, ndr] in cui il consolidamento fiscale [la riduzione della spesa pubblica accompagnata dalla riduzione delle tasse, ndr] è stato seguito da una crescita, i paesi erano già in crescita prima della cura>>. Quindi la ricetta applicata ai paesi in crisi ha acuito la crisi e la cosa paradossale è che il FMI lo sa, dato che proprio questa istituzione ha analizzato i casi reali di applicazione.

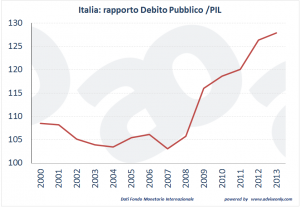

Se l’austerità espansiva fosse plausibile il rapporto debito/PIL dovrebbe progressivamente scendere, perché il PIL dovrebbe aumentare (espansione a seguito di maggiori spese ed investimenti privati) e il debito dovrebbe contrarsi (a seguito dei tagli di spesa pubblica). Invece il FMI stesso ammette che il rapporto sale in tutti i paesi, Italia inclusa., dove è ormai aumentato dal 120% del 2012 (governo Monti) al 134% attuale (governo Letta).

L’austerità espansiva è un’invenzione. Nella prossima pubblicazione illustreremo cosa si dovrebbe fare per ridurre il rapporto debito/PIL e cosa, invece, i diktat europei ci impongono di fare.