Ehi da quanto tempo non ci sentivamo! Cosa avete combinato voi? Vabbé, dai, adesso devo scrivere la classifica, facciamo che ci prendiamo un caffè in questi giorni e mi raccontate tutto; ora lasciatemi fare la finta introduzione.

Io adoro la classifica di fine anno, è una delle cose più divertenti che si possono fare durante le feste natalizie. Quest’anno, rispetto al precedente, è stato più elettrico, praticamente in classifica c’è solo gente rumorosa; magari ogni tanto rallentano, ma poi tornano più selvaggi di prima.

Come ogni anno ricordo che questa non è la classifica dei migliori album dell’anno, ma solo di quelli che mi hanno fatto compagnia e che per varie ragioni sono rimasti per la testa.

Cominciamo:

10. Sleaford Mods – Divide And Exit

Prendete due tamarri della periferia inglese, di quelli che parlano in cockney e quindi non capite un cazzo, dategli un microfono e una drum machine e questi vi tireranno su un perfetto album inglese. Di quelli che parlano della vita vera: sbronze, serate nei clubs e tanta noia metropolitana. Scrivono che fanno rap, ma francamente non sono riuscito per tutto il periodo che gli ho ascoltati a capire se ci fossero delle rime lì in mezzo. Comunque sia mi sono divertito un casino ad ascoltarli, perché sono sfrontati e divertenti e poi ti arrivano diritti allo stomaco. Come solo un grande album inglese sa’ fare.

Prendete due tamarri della periferia inglese, di quelli che parlano in cockney e quindi non capite un cazzo, dategli un microfono e una drum machine e questi vi tireranno su un perfetto album inglese. Di quelli che parlano della vita vera: sbronze, serate nei clubs e tanta noia metropolitana. Scrivono che fanno rap, ma francamente non sono riuscito per tutto il periodo che gli ho ascoltati a capire se ci fossero delle rime lì in mezzo. Comunque sia mi sono divertito un casino ad ascoltarli, perché sono sfrontati e divertenti e poi ti arrivano diritti allo stomaco. Come solo un grande album inglese sa’ fare.

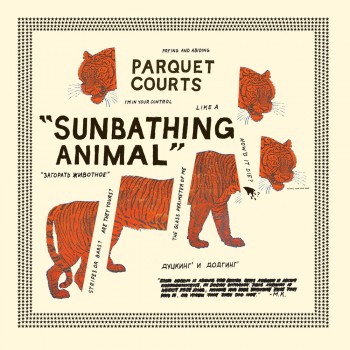

9. Parquet Courts – Sunbathing Animal

Una sfida che molte band temono è quella con i tempi medi. Se fai punk o comunque un rock molto aggressivo e veloce, prima o poi ti sentirai dire che devi dimostrare di essere bravo anche rallentando la velocità. Detto fatto. I PQ confezionano un album molto più vario del precedente Light Up Gold. Mi hanno convinto per la sicurezza con cui hanno saputo cambiare registro in ogni brano, mantenendo comunque alta la tensione, non contenti se ne sono usciti con un altro album Content Nausea, a primo ascolto campato in aria, ma che probabilmente meriterebbe di stare in questa classifica.

Una sfida che molte band temono è quella con i tempi medi. Se fai punk o comunque un rock molto aggressivo e veloce, prima o poi ti sentirai dire che devi dimostrare di essere bravo anche rallentando la velocità. Detto fatto. I PQ confezionano un album molto più vario del precedente Light Up Gold. Mi hanno convinto per la sicurezza con cui hanno saputo cambiare registro in ogni brano, mantenendo comunque alta la tensione, non contenti se ne sono usciti con un altro album Content Nausea, a primo ascolto campato in aria, ma che probabilmente meriterebbe di stare in questa classifica.

8. The John Steel Singers – Everything’s A Thread

Non mi stupisce che l’Australia stia diventando una sorta di Mecca della nuova scena psichedelica: i paesaggi lunari e i celi sconfinati (almeno questo è quello che dice chi ci è stato) contribuiscono a dare nuovi spunti a chi voglia portare avanti questo genere. Gli Steel Singers forse non saranno i più evocativi, ma a me sono piaciuti perché sono riusciti a trasmettermi una certa idea di “spazio siderale”, più pop di altre band ma questo non è un problema, anzi, ho apprezzato il loro tentativo di eliminare gli spigoli puntando su un suono più soffice.

Non mi stupisce che l’Australia stia diventando una sorta di Mecca della nuova scena psichedelica: i paesaggi lunari e i celi sconfinati (almeno questo è quello che dice chi ci è stato) contribuiscono a dare nuovi spunti a chi voglia portare avanti questo genere. Gli Steel Singers forse non saranno i più evocativi, ma a me sono piaciuti perché sono riusciti a trasmettermi una certa idea di “spazio siderale”, più pop di altre band ma questo non è un problema, anzi, ho apprezzato il loro tentativo di eliminare gli spigoli puntando su un suono più soffice.

7. Thee Oh Sees – Drop

Se i John Steel Singers hanno rappresentato per me quest’anno la psichedelia più soffice, i Thee Oh Sees sono stati il lato malato. Praticamente nel 2013 John Dwyer ha deciso di mettere in soffita per un po’ la band, ma non prima di aver sfornato l’ennesimo album. Drop è una summa di cosa sono stati i T.O.S. in questi ultimi anni: c’è la psichedelia più sporca di Encrypted Bounce e quella più misteriosa di Trasparent Word. Senza dimenticare mai la radice garage da cui proviene la band. Spero davvero che la band decida al più presto di tornare in giro perché c’è davvero bisogno di loro nei nostri stereo/pc

6. Pontiak – Innocence

I cafoni della Georgia che non si può non amare. Ho passato tutto l’inverno scorso con loro. I primi tre brani della scaletta dell’album sono quanto di più ignorante la musica poteva darmi quest’anno. Un vero assalto all’arma bianca. Poi però i tre fratelli Carney cedono alla loro anima agreste e si concedono un trittico quanto meno folk, anche se non privo di una certa robustezza. Che sia venuto anche per loro il tempo di cedere alle buone maniere? Mi auguro di no, adoro la robustezza e la semplicità del loro suono, se ne avverte la sincerità, un valore che in musica non è facile da trovare.

I cafoni della Georgia che non si può non amare. Ho passato tutto l’inverno scorso con loro. I primi tre brani della scaletta dell’album sono quanto di più ignorante la musica poteva darmi quest’anno. Un vero assalto all’arma bianca. Poi però i tre fratelli Carney cedono alla loro anima agreste e si concedono un trittico quanto meno folk, anche se non privo di una certa robustezza. Che sia venuto anche per loro il tempo di cedere alle buone maniere? Mi auguro di no, adoro la robustezza e la semplicità del loro suono, se ne avverte la sincerità, un valore che in musica non è facile da trovare.

5. Ty Segall – Manipulator

Ha ragione la rivista Pitchfork: nel tempo che potremmo impegnare per scrivere una recensione di un suo disco lui ne avrà probabilmente registrati almeno altri tre. Capita quando sei uno degli artisti più prolifici sulla Terra con una media di un album all’anno, se non anche due. Però Manipulator è stato diverso. Rispetto ai precedenti album, belli comunque, nei quali Segall aveva illustrato tutte le sfaccettature del rock’ n’ roll più selvaggio, qui fa’ un mega sunto. Quello che ne esce fuori è un album potente nel proporre una miscela di riff assassini che assaltano le orecchie. C’è anche un tocco di psichedelia che sembra un ingrediente irrinunciabile in questo 2014. il garage rock è un genere che fa della semplicità e della immediatezza la propria forza. Ty Segall qui è riuscito a renderlo anche scintillante, e noi dobbiamo ringraziarlo.

Ha ragione la rivista Pitchfork: nel tempo che potremmo impegnare per scrivere una recensione di un suo disco lui ne avrà probabilmente registrati almeno altri tre. Capita quando sei uno degli artisti più prolifici sulla Terra con una media di un album all’anno, se non anche due. Però Manipulator è stato diverso. Rispetto ai precedenti album, belli comunque, nei quali Segall aveva illustrato tutte le sfaccettature del rock’ n’ roll più selvaggio, qui fa’ un mega sunto. Quello che ne esce fuori è un album potente nel proporre una miscela di riff assassini che assaltano le orecchie. C’è anche un tocco di psichedelia che sembra un ingrediente irrinunciabile in questo 2014. il garage rock è un genere che fa della semplicità e della immediatezza la propria forza. Ty Segall qui è riuscito a renderlo anche scintillante, e noi dobbiamo ringraziarlo.

4. Chain & The Gang – Minimum Rock’ n’ Roll

Ian Svenonius è uno sempre impeccabile. Lo potreste invitare ad una festa in maschera a tema Tarzan e lui si presenterebbe vestito come Elmo Lincoln, il primo Tarzan del cinema. Questo perché Ian è uno che fa le cose in maniera precisa e nella musica non fa’ differenza. Minimum Rock’ n’ Roll è l’album della sua ennesima creatura, è accuratissimo nel riproporre le sonorità care al post punk fine 70/primi 80. Ma Ian è anche uno che riesce a parlare con leggerezza nelle proprie canzoni, ma senza prenderla alla leggera, di argomenti non facili, come la politica estera o la sua scelta pro aborto, magari non sarete d’accordo con lui, ma questo album è uno spasso.

Ian Svenonius è uno sempre impeccabile. Lo potreste invitare ad una festa in maschera a tema Tarzan e lui si presenterebbe vestito come Elmo Lincoln, il primo Tarzan del cinema. Questo perché Ian è uno che fa le cose in maniera precisa e nella musica non fa’ differenza. Minimum Rock’ n’ Roll è l’album della sua ennesima creatura, è accuratissimo nel riproporre le sonorità care al post punk fine 70/primi 80. Ma Ian è anche uno che riesce a parlare con leggerezza nelle proprie canzoni, ma senza prenderla alla leggera, di argomenti non facili, come la politica estera o la sua scelta pro aborto, magari non sarete d’accordo con lui, ma questo album è uno spasso.

3. Ought – More Than Any Other Day

Se dovessi eleggere l’album più irrequieto dell’anno, questo vincerebbe a mani basse. Non potrebbe essere altrimenti, lo capisci subito, lo senti. Già con la title track, con quell’inizio in sordina, ma che è presagio di una furia che sta per esplodere e che per tutto l’album è incontenibile. I quattro di Montreal ci mettono tutto di loro e suonano un post punk viscerale che spero si riconfermi nei prossimi lavori. Intanto questo disco continuo ad ascoltarlo e ad amarlo, oltre che a consigliarlo. Ne vale la pena.

Se dovessi eleggere l’album più irrequieto dell’anno, questo vincerebbe a mani basse. Non potrebbe essere altrimenti, lo capisci subito, lo senti. Già con la title track, con quell’inizio in sordina, ma che è presagio di una furia che sta per esplodere e che per tutto l’album è incontenibile. I quattro di Montreal ci mettono tutto di loro e suonano un post punk viscerale che spero si riconfermi nei prossimi lavori. Intanto questo disco continuo ad ascoltarlo e ad amarlo, oltre che a consigliarlo. Ne vale la pena.

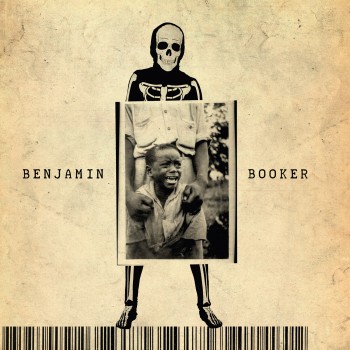

2. Benjamin Booker – Omonimo

Benjamin è un esordiente. Anche se con la voce che si ritrova sembra più un vecchio cantante r’n’b. Eppure non ha neanche 25 anni. Ho ascoltato questo disco per giorni interi perché c’è dentro tanta roba che non pensavo potesse stare insieme: rock, boogie, soul. Tutto questo cantanto con una voce che mescola I Creedence Clearwater Revival con Sam Cooke. Ascoltate due pezzi contrapposti come Slow Coming e Have You Seen My Son, così distanti eppure figli della stessa voce. Ho l’impressione però che questo album sia ancora un abbozzo, un primo passo; il ragazzo deve maturare ancora e potrà dare alla luce qualcosa di ancora più maturo. Per adesso però siamo già a livelli altissimi.

Benjamin è un esordiente. Anche se con la voce che si ritrova sembra più un vecchio cantante r’n’b. Eppure non ha neanche 25 anni. Ho ascoltato questo disco per giorni interi perché c’è dentro tanta roba che non pensavo potesse stare insieme: rock, boogie, soul. Tutto questo cantanto con una voce che mescola I Creedence Clearwater Revival con Sam Cooke. Ascoltate due pezzi contrapposti come Slow Coming e Have You Seen My Son, così distanti eppure figli della stessa voce. Ho l’impressione però che questo album sia ancora un abbozzo, un primo passo; il ragazzo deve maturare ancora e potrà dare alla luce qualcosa di ancora più maturo. Per adesso però siamo già a livelli altissimi.

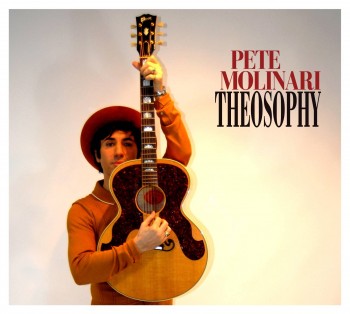

1. Pete Molinari – Theosophy

Ogni anno nei miei ascolti rientra sempre un album che sembra in tutto e per tutto proveniente dal passato. Io lo chiamo “disco vecchiazza”. È quasi una tradizione e chi se ne frega del pistolotto sull’originalità. Non ne hai bisogno quando qualcuno come un anglo-italiano qualsiasi ti confeziona un disco che sembra suonato da Bob Dylan nel suo periodo elettrico insieme ad una band inglese della prima British Invasion. Se poi aggiungi anche un look da cowboy metropolitano allora hai vinto. La perfezione della ricostruzione di questo sound è merito anche di Dan Auerbach, chitarra e voce dei Black Keys, che come produttore ha già visitato questi territori e che li sa’ rendere alla grande. Non dovrebbe essere una cosa strana se un album ti piace solo perché è divertente senza essere innovativo.

Ogni anno nei miei ascolti rientra sempre un album che sembra in tutto e per tutto proveniente dal passato. Io lo chiamo “disco vecchiazza”. È quasi una tradizione e chi se ne frega del pistolotto sull’originalità. Non ne hai bisogno quando qualcuno come un anglo-italiano qualsiasi ti confeziona un disco che sembra suonato da Bob Dylan nel suo periodo elettrico insieme ad una band inglese della prima British Invasion. Se poi aggiungi anche un look da cowboy metropolitano allora hai vinto. La perfezione della ricostruzione di questo sound è merito anche di Dan Auerbach, chitarra e voce dei Black Keys, che come produttore ha già visitato questi territori e che li sa’ rendere alla grande. Non dovrebbe essere una cosa strana se un album ti piace solo perché è divertente senza essere innovativo.

Mentre scrivevo questo pezzo ascoltavo:

Fleet Foxes, Fleet Foxes, 2008;

Belle & Sebastian, The Life Pursuit, 2006;

Ramones, Pleasent Ddream, 1981