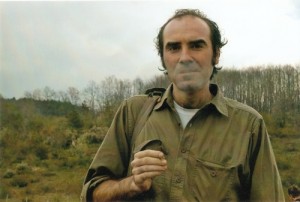

Questa è la storia di Renato, un operaio cresciuto nel dopoguerra che ha iniziato a lavorare a quattordici anni. Un lavoratore che scioglieva elettrodi in mille scintille di fuoco a pochi passi da gigantesche cisterne di petrolio. Un uomo che respirava zinco, piombo e una buona parte della tavola degli elementi di Mendeleev, fino a quando una fibra d’amianto, che lo circondava come una gabbia, ha trovato la strada verso il torace. Poi, chiuso il libretto di lavoro, quella fibra ha cominciato a colorare di nero le cellule, corrodendo la materia neurale. Una ruggine che non poteva smerigliare, lesioni cerebrali che non poteva saldare. “Amianto” è una scorribanda nella memoria tra le acciaierie di Piombino e quelle di Taranto, tra le raffinerie liguri e gli stabilimenti di Casale Monferrato, tra il calcio di strada in un’Ilva dimenticata in provincia e le risse domenicali lungo la via Aurelia. Un “Lessico famigliare” proletario con cavi elettrici impazziti e sarcastici aneddoti dal mondo operaio. Un’epopea popolare ma anche un’inchiesta che riapre una ferita sociale, scritta da una voce narrativa che reclama attenzione e conferma un talento sempre più maturo: Alberto Prunetti nato a Piombino nel 1973 autore di Potassa (2003), L’arte della fuga (2005) e Il fioraio di Peròn (2009), ha collaborato con ‘’il manifesto’’ e ‘’A-Rivista’’ ed è redattore di Carmillaonline.

Questa è la storia di Renato, un operaio cresciuto nel dopoguerra che ha iniziato a lavorare a quattordici anni. Un lavoratore che scioglieva elettrodi in mille scintille di fuoco a pochi passi da gigantesche cisterne di petrolio. Un uomo che respirava zinco, piombo e una buona parte della tavola degli elementi di Mendeleev, fino a quando una fibra d’amianto, che lo circondava come una gabbia, ha trovato la strada verso il torace. Poi, chiuso il libretto di lavoro, quella fibra ha cominciato a colorare di nero le cellule, corrodendo la materia neurale. Una ruggine che non poteva smerigliare, lesioni cerebrali che non poteva saldare. “Amianto” è una scorribanda nella memoria tra le acciaierie di Piombino e quelle di Taranto, tra le raffinerie liguri e gli stabilimenti di Casale Monferrato, tra il calcio di strada in un’Ilva dimenticata in provincia e le risse domenicali lungo la via Aurelia. Un “Lessico famigliare” proletario con cavi elettrici impazziti e sarcastici aneddoti dal mondo operaio. Un’epopea popolare ma anche un’inchiesta che riapre una ferita sociale, scritta da una voce narrativa che reclama attenzione e conferma un talento sempre più maturo: Alberto Prunetti nato a Piombino nel 1973 autore di Potassa (2003), L’arte della fuga (2005) e Il fioraio di Peròn (2009), ha collaborato con ‘’il manifesto’’ e ‘’A-Rivista’’ ed è redattore di Carmillaonline.

1) Leggere ‘Amianto una storia operaia’ è un po’ come ascoltare in una scorrevole e piacevole prosa la vita  non solo di una certa classe operaia, ma anche di chi la fabbrica la vive o l’ha vissuta subendola a livello ambientale, politico, culturale, urbanistico. A proposito di questo, proprio a Taranto, dove la monocultura dell’acciaio continua a fare da padrona, si avverte sempre più nelle nuove generazioni il rifiuto totale di quel lavoro, della fabbrica, dei suoi ritmi alienanti e della sua nocività. Questo moto di rigetto nei confronti della grande industria siderurgica incombe lento ma inesorabile, prendendo per esempio le forme dell’auto-organizzazione e auto-reddito. Questo lento passaggio è una conseguenza dovuta non solo al fattore ambientale, o a sentimenti di autotutela della propria salute, ma anche ad altri aspetti che già Renato, il protagonista di questa storia, comincia ad avvertire: crisi, precarietà esistenziale, disoccupazione. Sintesi perfetta dell’emergere di questo paradigma è testimoniata proprio dal passaggio tra la generazione di Renato e la tua. Qual è stata la tua percezione mentre scrivevi proprio questo passaggio?

non solo di una certa classe operaia, ma anche di chi la fabbrica la vive o l’ha vissuta subendola a livello ambientale, politico, culturale, urbanistico. A proposito di questo, proprio a Taranto, dove la monocultura dell’acciaio continua a fare da padrona, si avverte sempre più nelle nuove generazioni il rifiuto totale di quel lavoro, della fabbrica, dei suoi ritmi alienanti e della sua nocività. Questo moto di rigetto nei confronti della grande industria siderurgica incombe lento ma inesorabile, prendendo per esempio le forme dell’auto-organizzazione e auto-reddito. Questo lento passaggio è una conseguenza dovuta non solo al fattore ambientale, o a sentimenti di autotutela della propria salute, ma anche ad altri aspetti che già Renato, il protagonista di questa storia, comincia ad avvertire: crisi, precarietà esistenziale, disoccupazione. Sintesi perfetta dell’emergere di questo paradigma è testimoniata proprio dal passaggio tra la generazione di Renato e la tua. Qual è stata la tua percezione mentre scrivevi proprio questo passaggio?

La fuga dalla fabbrica è stato un passaggio generazionale. La gran parte dei miei amici di lungo corso, quelli con cui son cresciuto assieme, erano figli di operai. Ma non sono andati a lavorare in fabbrica. Primo perché non serviva più la loro manodopera: a Piombino la fabbrica è di fatto in lenta dismissione. Secondo perché una nuova consapevolezza allontanava dal lavoro di fabbrica. Terzo perché è scoppiato il boom del lavoro autonomo negli anni Novanta e in tanti, formati come tubisti dai genitori, sono andati a fare chi l’idraulico, chi il giardiniere, dopo aver aperto partita iva. Qualcuno ha provato a lavorare nel turismo, altri nelle campagne. Per fortuna in Maremma non c’è stato quel dominio assoluto del sistema industriale che, mastodontico, mi par di capire abbia fatto tabula rasa di altre alternative nel territorio tarantino. Certo che oggi quasi ogni settore è in crisi. In ogni caso, anche chi dei miei amici o conoscenti lavora o ha lavorato in fabbrica, lo fa in genere per periodi brevi, intermittenti, con contratti precari. Di fatto mi sembra di vedere che non ci sia una grande differenza salariale e contrattuale tra i lavori di fabbrica e quelli definiti “cognitivi” o intellettuali. È la stessa roba: spesso chi ha una laurea va a farsi tre mesi di fabbrica (se trova posto) e chi lavora nel settore delle pulizie o della ristorazione non se la passa meglio di chi sta in un laminatoio, sul fronte dei ritmi e dello stress della supervisione. Nel mio caso, mio padre ha fatto di tutto per non farmi andare in fabbrica. Lui della fabbrica era sempre stato orgoglioso, ma forse faceva buon viso a cattiva sorte, se negli ultimi tempi mi diceva che quello era l’ultimo pane. Questo salto dall’orgoglio alla diffidenza e la delusione del lavoro intellettuale parificato a quello manuale, ho provato a raccontarlo nel libro, appunto.

2) La presenza di mostri siderurgici o petrolchimici ha prodotto molteplici narrazioni che provano a raccontare e testimoniare l’ampiezza del dramma che coinvolge i lavoratori e le popolazioni contigue alle grandi aree industriali. Quale, secondo te, è il ruolo del narratore oggi, in contesti politici tendenzialmente privi di immaginario futuro, che continuano a fare i conti con scenari sfregiati da uno sviluppo tutt’altro che sostenibile? Quanto è importante per te il ruolo politico di queste narrazioni, e quanto stanno contribuendo alla costruzione di un immaginario potenzialmente di alternativa, in un contesto nel quale la sinistra politica fa fatica a fare i conti coi cambiamenti strutturali che hanno stravolto il mondo del lavoro?

Queste narrazioni sono fondamentali perché i narratori possono contribuire alla costruzione di un immaginario alternativo e antagonista rispetto all’esistente. E’ necessario che ci siano narratori che costruiscano narrazioni capaci di dividere, più che di unire in fittizie identità. Dividere significa diabolicamente mettere in crisi, aprire all’analisi, al giudizio, al discernimento. Più praticamente, lo scrittore può aiutare a gettare luce su certe problematiche. Può aiutare le mobilitazioni degli attivisti. Paradossalmente a volte mi sembra che alcuni scrittori stiano facendo in Italia quello che i giornalisti e i politici non fanno: svelare la falsità e la tendenziosità di certe narrazioni tossiche e intossicanti, mettere i dati in contrasto e disgregarli grazie a operazioni di debunking e di fact-checking (ovvero sgonfiando le narrazioni illusorie e mistificanti e facendo le pulci alle dichiarazioni ufficiali e padronali). Non ho mai pensato che uno scrittore sia un vate ispirato, un tipo cool che passa la notte a scrivere, un idealista maledetto che frequenta magari i bassifondi, romanticamente. Credo a quegli scrittori che si sbattono, che scrivono “con le gambe”, che si muovono sui posti che fanno da sfondo alle loro scritture, che viaggiano, che verificano. In fondo, rispetto ai giornalisti hanno anche un vantaggio: la possibilità di creare sentimenti, di giocare con le emozioni, di dipingere con le tecniche della narrativa. Perché quello è il lavoro dello scrittore.

3) Nel libro si percorre una forte critica anche alla sinistra istituzionale di quegli anni, con particolare riferimento alla concezione del lavoro come privilegiato strumento di emancipazione personale e collettiva, atteggiamento mantenuto in maniera costante anche dai sindacati, nonostante l’utopia della piena occupazione sia ampiamente sparita dalla realtà contemporanea. Tutta la debolezza di questo impianto viene alla luce proprio in relazione al delicatissimo rapporto tra salute e lavoro. Una politica, anche quella delle sinistre, che ha dimostrato di badare ai profitti prima che ai corpi. Qual è la tua percezione rispetto a questa situazione? Quanto l’ideologia dominante del lavoro ha determinato i turbolenti percorsi di vita di Renato? E quale pensi possa essere l’atteggiamento dei movimenti di emancipazione contemporanei in relazione proprio al tema del lavoro?

Renato, come molti della sua generazione, per estrazione familiare e politica, era uno stakanovista. Rallentava i ritmi solo quando era a casa, ma nel cantiere sgobbava come un mulo. Era convinto che il lavoro venisse prima di tutto. Era innamorato veramente delle ciminiere e da piccolo mi portava a vederle e mi spiegava come funzionavano le turbine, come si produceva elettricità. Solo negli ultimi tempi le sue certezze granitiche cominciarono a incrinarsi. Io lo capisco il tipo di doppio legame, di odio e amore verso gli stabilimenti industriali, che si prova quando si è cresciuti in una città-fabbrica. Però bisogna andare oltre. Purtroppo questo tipo di ideologia era sostenuto dai sindacati e tornava comodo soprattutto al padronato. La strategia sindacale di quegli anni, come sapete bene, era mirata alla monetarizzazione del disagio fisico. Peccato che quei lavoratori stakanovisti, sottoposti a lavori usuranti, avrebbero probabilmente avuto più soldi se avessero goduto di una vita lunga e di una congrua pensione. Invece in tanti si ammalano subito dopo esser stati spremuti in fabbrica e muoiono. Io credo che bisogna cominciare a mettere in discussione l’etica del lavoro, che spesso serve solo ai padroni. E lo dico da uno che non ama starsene a far nulla. Credo invece nella vita attiva, nella laboriosità piacevole e creativa. Io sono uno che non sa stare fermo con le mani in mano. Son sempre a lavorare. Ma il lavoro non può essere solo quello coatto. Per questo è importante auto-organizzarsi, magari tra disoccupati o precari intermittenti, per sostenere progetti di una laboriosità attiva, gioiosa, foureriana, progetti che siano alternativi a quel cottimismo che ci viene proposto oggi o allo stacanovismo dei nostri genitori.

4) Leggendo le pagine in cui descrivi il passaggio dal bisnonno contadino al nonno muratore e comunque ‘tuttofare’, al padre saldatore professionalizzato, forgiato dalla fabbrica, sino a noi, precari, nomadi, sempre più specializzati, mi è venuta in mente la denuncia di Pasolini riguardo la perdita di un sapere e una comunità contadina. La tradizione, per dirla come la direbbe lui, è stata soppiantata dall’omologazione e da un deserto culturale. Secondo la tua esperienza personale, cosa si può ancora salvare da quel mondo rurale, ricco in termini di saperi condivisi e allo stesso tempo ambivalente, in relazione al nostro futuro tendenzialmente sempre più nomade e instabile?

Nel mio libro ho cercato spesso di riportare in vita quel mondo antropologicamente refrattario a una modernità neocapitalista di cui parli tu (e anche Pasolini). Ti dirò di più: quel mondo in Maremma non è completamente scomparso, anche se sopravvive soprattutto nelle memorie e nelle pratiche dei più anziani. Da parte mia, come altri, credo molto nella memoria di pratiche economiche di auto sostentamento che in quel mondo funzionavano e cerco di preservarne, come posso, la memoria orale. Ovviamente non si tratta di ricostruire tradizioni. Io ad esempio mi sbatto per fare il vino e l’aceto in casa, poto gli ulivi, recupero razze autoctone di piante o di galline…. Poi prendo armi e bagagli e, se ne ho la possibilità, me ne vado a vivere sei mesi in una metropoli dell’altro emisfero per imparare meglio una lingua straniera. Cerco di tenere un piede nella tradizione e l’altro nell’innovazione, ma sempre dalla parte di una corrente di pensiero che, mutando forme nei decenni, si oppone comunque alle ingiustizie e alle prevaricazioni dei ceti dominanti. Non è detto che faccio tutto bene… diciamo che è il mio mestiere di vivere, il modo in cui cerco di tirare avanti, pragmaticamente, contro la crisi e lo sfruttamento, che come dico sempre, sono la stessa cosa.